工具信息

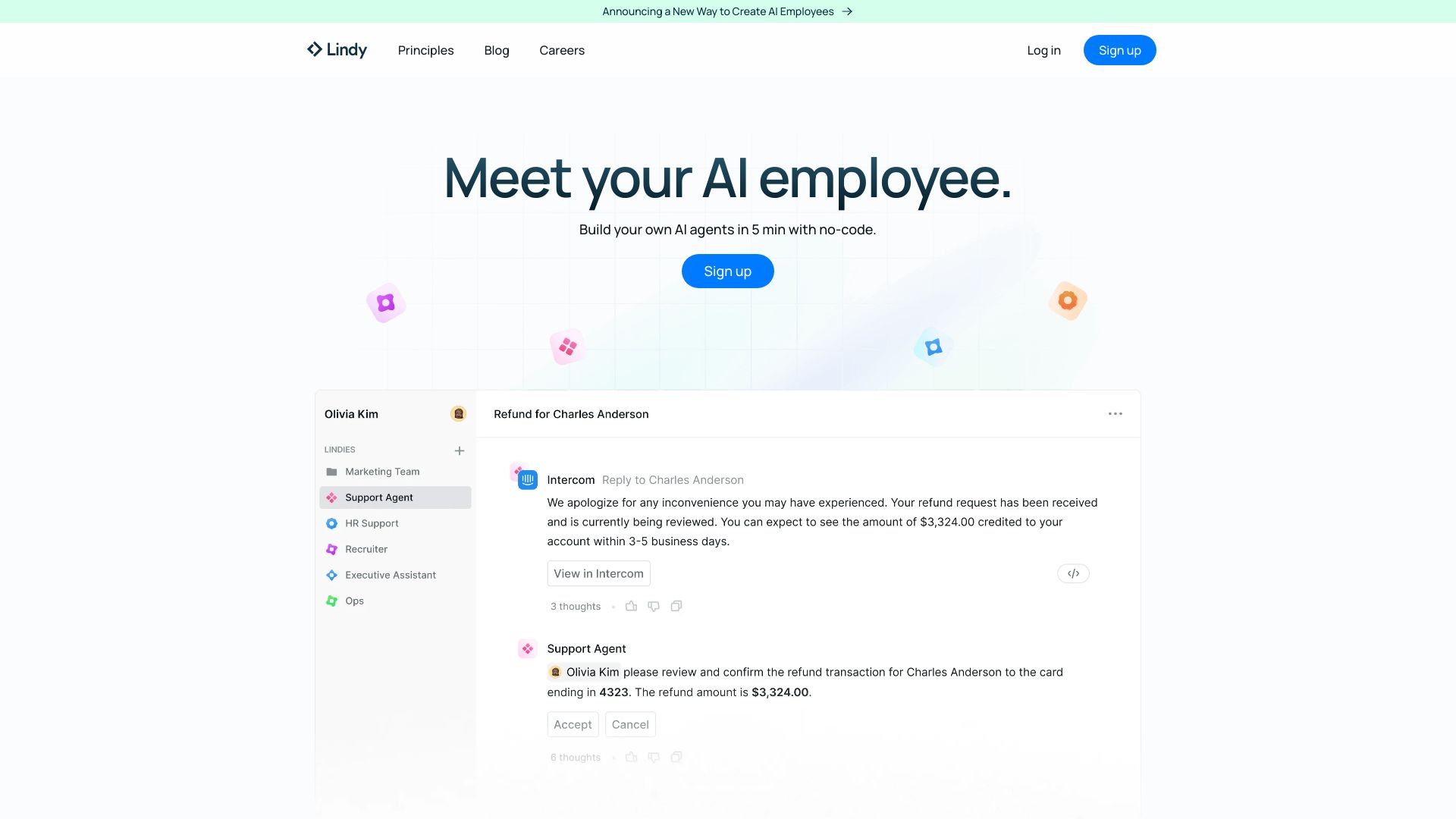

什么是 Lindy AI

Lindy AI 是一款面向业务团队的无代码智能体平台,帮助用户快速搭建可执行真实工作的 AI 智能体,用于自动化邮件与日历管理、客户支持、销售流程以及招聘协作等高频场景。用户无需编写代码,即可通过配置事件触发、动作逻辑与跨智能体协作,让多个智能体围绕同一业务目标分工配合,持续运行并闭环执行。平台内置 3000+ 应用集成,覆盖邮箱、日程、CRM、客服工单与协作工具,使智能体能在熟悉的系统中直接读取数据、更新记录、发送消息或创建任务,从而减少手动切换与重复劳动。凭借事件驱动的工作流与跨智能体的上下文传递,Lindy AI 能将分散的业务步骤串联为可复用、可扩展的自动化流程,既提升响应速度与客户体验,也为团队节省人力成本并提高运营一致性。

Lindy AI主要功能

- 无代码智能体搭建:通过图形化与配置式方式定义智能体的职责、输入输出与动作逻辑,无需编程即可落地复杂流程。

- 事件驱动的自动化:基于新邮件到达、日历变更、线索创建、工单更新等事件自动触发流程,减少人工介入与延迟。

- 3000+ 应用集成:与邮箱、日历、CRM、客服与协作工具深度连接,让智能体直接在现有系统中读取与写入数据。

- 跨智能体协作:支持多个智能体之间传递上下文与接力处理,多阶段流程可拆解为可维护的子任务。

- 典型业务场景模板:覆盖邮件自动回复与归档、会议安排与提醒、售前分配与跟进、工单分流与回复、候选人筛选与约面等。

- 可配置的规则与策略:结合关键词、业务条件与时间窗口等规则,控制触发条件、处理优先级与回退路径。

Lindy AI适用人群

适合希望以低门槛实现业务自动化的个人与团队,包括:客户支持与运营团队用于工单分流与标准问答;销售与市场团队用于线索分配、外呼节奏与会议安排;人力与招聘团队用于简历筛选、候选人沟通与面试协调;创始人与行政人员用于邮件与日历管理;以及需要在多个业务系统间打通流程的中小企业与跨职能团队。

Lindy AI使用步骤

- 注册账户并创建工作空间,明确需自动化的业务目标与边界。

- 新建智能体,定义其角色与职责(例如邮件助理、客服分流助理、售前跟进助理)。

- 连接所需应用集成,授权邮箱、日历、CRM、工单与协作工具的读写权限。

- 配置事件触发条件,如新邮件、日程变更、线索创建或工单状态更新。

- 设置动作与规则,包括读取数据、分类与路由、生成回复草稿、更新记录、发送提醒等。

- 为多阶段流程添加跨智能体协作,明确上下文传递、接力条件与完成标准。

- 小范围试运行并观察效果,优化触发条件、回复策略与异常处理。

- 正式上线,设置通知与监控方式,定期审查并迭代流程配置。

Lindy AI行业案例

在客户支持场景中,企业可用 Lindy AI 根据邮件或工单内容自动识别主题与优先级,分流至对应队列并生成首响草稿,复杂问题再升级给人工;在销售团队中,智能体可从表单与CRM获取新线索,完成资格判定、安排会议与同步跟进记录,减少流失;招聘流程里,智能体可按岗位要求筛选简历、发送沟通邮件并协调候选人与面试官日程;而在行政与运营方面,智能体能清理与归档邮件、自动创建日程与提醒,保持收件箱与日程的高效运转。

Lindy AI收费模式

通常采用基于订阅的分级定价,可能按功能范围、团队规模与用量(如智能体数量、集成数或执行频次)进行区分;部分场景会提供试用或演示以便评估效果,企业客户可获得更全面的集成与支持。具体价格、试用与合同条款请以官网公布与商务沟通为准。

Lindy AI优点和缺点

优点:

- 无代码上手,快速将邮件、日历、客服、销售与招聘等流程自动化。

- 内置 3000+ 集成,直连常用业务系统,减少手动切换与重复录入。

- 事件驱动与跨智能体协作,便于拆解复杂流程并保持高响应。

- 可配置规则控制触发与路由,兼顾效率与可控性。

- 适配多行业多场景,复用度高,有利于持续迭代与扩展。

缺点:

- 流程越复杂,越需要持续维护与监控以确保稳定性与准确性。

- 依赖第三方集成与权限设置,API 变更可能影响运行效果。

- 面对深度定制或私有系统对接,可能仍需技术团队介入。

- 生成式回复需把控语气与合规,建议对关键环节保留人工复核。

Lindy AI热门问题

问题 1: 是否需要编程基础才能使用?

不需要。Lindy AI 面向非技术用户,主要通过配置与可视化流程定义来搭建与部署智能体。

问题 2: 与现有系统如何对接?

平台提供 3000+ 应用集成,授权后可在邮箱、日历、CRM、客服与协作工具中读取与写入数据,打通上下游流程。

问题 3: 什么是事件触发?

当出现特定业务事件(如新邮件到达、日程更新、线索创建、工单变更)时,自动启动相应的智能体流程,无需人工点击。

问题 4: 跨智能体协作如何运作?

可在流程中设置接力点与上下文传递,让不同智能体分别处理识别、归类、沟通与记录等环节,协同完成多阶段任务。

问题 5: 如何降低误触发与错误回复的风险?

建议从小范围试运行开始,逐步放量;为关键动作设置更严格的触发条件,并在重要场景采用人工复核或仅生成草稿再发送。

问题 6: 适合哪些团队规模?

从个人与中小团队到需要跨部门协作的企业均可使用;小团队可先从单一流程入手,逐步扩展到跨系统与多智能体的组合。