SciSummary

ウェブサイトを開く-

ツール紹介:科学論文をAIで要約し、引用管理とPDF整理も一括サポート。学生・研究者に役立つ理解支援や文献整理で、読む時間を短縮。

-

登録日:2025-10-28

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

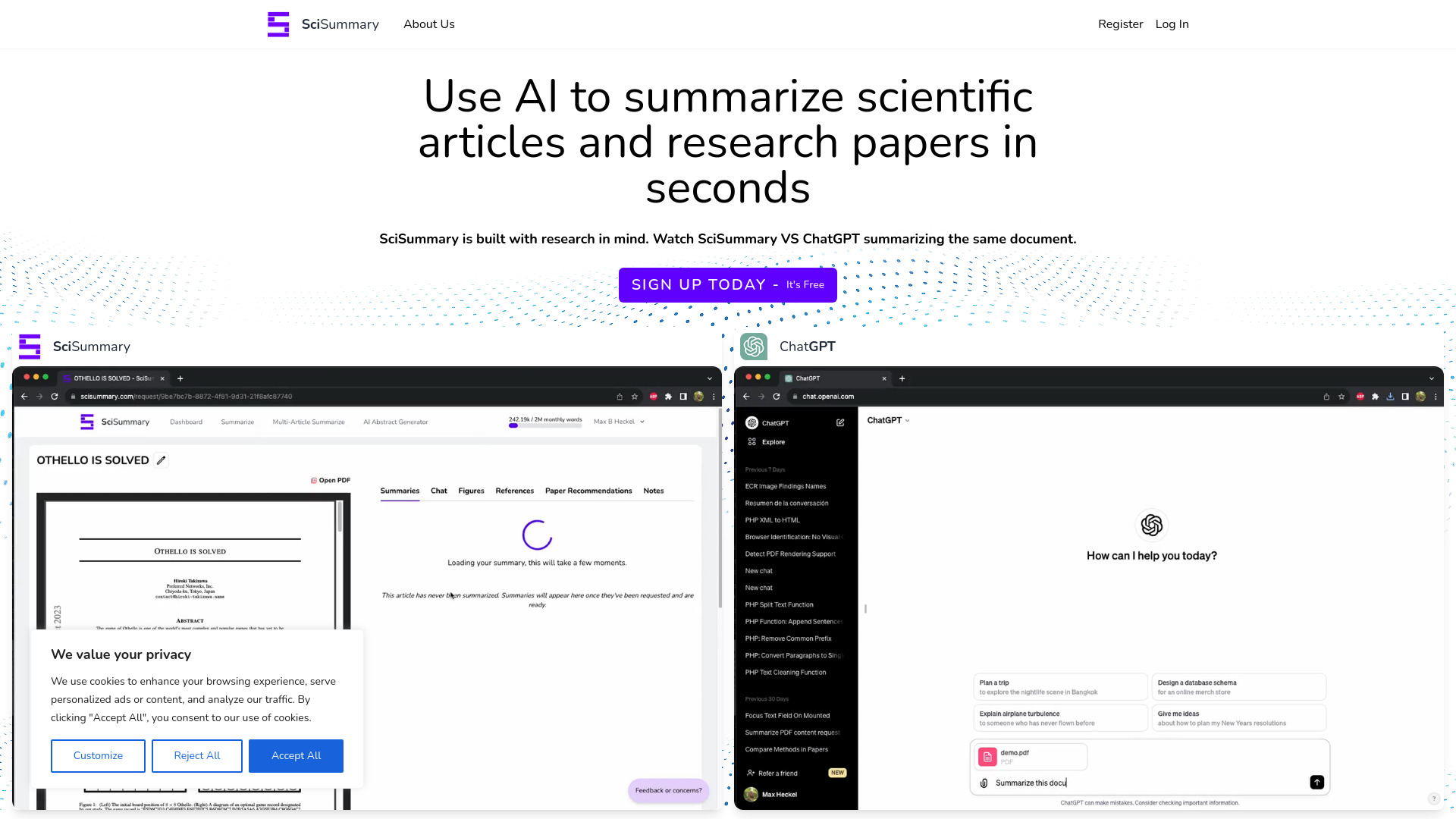

SciSummary AIとは?

SciSummary AIは、研究者や学生が科学論文や研究記事を効率よく理解するために設計されたAIツールです。長文の研究論文から要点を抽出し、背景、目的、方法、結果、結論といった構成の概要を短時間で把握できる要約を生成します。さらに、AIを活用した参考文献・ドキュメント管理機能を備え、収集した論文や資料を一元的に整理して、調査から執筆までのワークフローをスムーズにします。スクリーニング段階で多くの文献に素早く目を通したい場面や、読解の負荷を軽減しつつ重要部分を押さえたい学習場面で効果を発揮します。資料をテーマごとに整理し、読み返しや比較が必要なときにも要点へすぐアクセスできるため、研究効率の向上、学習時間の短縮、チームの知識基盤づくりに寄与するのが特徴です。

SciSummary AIの主な機能

- 学術論文・研究記事のAI要約生成により、要点や結論を短時間で把握

- 背景・目的・方法・結果・結論など論文構造に沿った整理で理解を支援

- 参考文献・ドキュメントの一元管理による文献管理ワークフローの効率化

- 論文メモや要点の記録を助け、再読・比較時の確認を容易にする情報整理

- 大量の資料のスクリーニングをサポートし、レビュー準備の時間を短縮

- 学習・研究の継続に必要な資料の整理・分類で再現性の高い調査体制を構築

SciSummary AIの対象ユーザー

大学・研究機関の研究者、大学院生や学部生などの学習者、企業R&Dやデータ分析に携わる実務者が主な利用者です。文献レビューを迅速化したい研究プロジェクト、授業やゼミでの予習・復習、社内での技術動向調査や特定テーマのインプット整備など、科学情報を短時間で把握し、要点を整理したい幅広いシーンに適しています。個人利用はもちろん、チームでの情報共有やナレッジの基盤づくりにも向いています。

SciSummary AIの使い方

- アカウントを作成し、ログインします。

- 要約したい科学論文や研究記事を選び、ツールに取り込みます(提示に沿ってアップロードまたは入力)。

- 要約を生成し、背景・目的・結果など主要ポイントを確認します。

- 重要箇所やキーワードをメモとして残し、参考文献・ドキュメント管理で資料を整理します。

- 関連する資料を同一テーマでまとめ、再読や比較検討の際に素早く参照できるようにします。

- 研究ノートやレポート作成時は、要約を手がかりに原文を精読して内容を反映します。

SciSummary AIの業界での活用事例

学術分野では、系統的な文献レビュー前のスクリーニングに活用され、数多くの論文から研究の方向性や代表的な手法を素早く把握するのに役立ちます。企業のR&D部門では、新技術のトレンド調査や競合技術の概要把握を効率化し、企画・実験計画の初期検討を加速します。教育現場では、授業やゼミの予習・復習で論文の要点を掴む補助として利用され、学習者の読解負荷の軽減とディスカッションの質向上に寄与します。

SciSummary AIのメリットとデメリット

メリット:

- 論文要約により読解時間を大幅に短縮し、スクリーニング効率を向上

- 論文構造に沿った整理で理解の抜け漏れを減らし、把握の質を安定化

- 参考文献・ドキュメント管理により資料の散逸を防ぎ、再現性のある調査を実現

- 学習・研究のワークフローに組み込みやすく、個人からチームまで対応

デメリット:

- 要約は二次情報のため、細部やニュアンスが省略される可能性がある

- 専門性の高い分野では誤解や過度な単純化が起きる場合があり、原著の精読が必要

- 機密性の高い資料を扱う際は、アップロードや取り扱いに注意が求められる

- 文書形式や言語により、要約精度や処理可能範囲に制約が生じることがある

SciSummary AIに関するよくある質問

-

質問:

どのような文書で活用できますか?

-

質問:

科学論文や研究記事の要点把握、レビュー前のスクリーニング、学習用の概要取得などで活用できます。

-

質問:

要約はそのまま引用しても問題ありませんか?

-

質問:

要約は補助情報です。学術用途では原著を確認し、必要に応じて一次情報を引用してください。

-

質問:

参考文献・ドキュメント管理はどのように役立ちますか?

-

質問:

収集した資料をテーマ別に整理し、再読や比較検討を容易にすることで、調査と学習の効率を高めます。

-

質問:

学生の学習用途にも適していますか?

-

質問:

予習・復習で要点を素早く掴む補助として適していますが、理解の確認には原文の精読が推奨されます。