Writeless

ウェブサイトを開く-

ツール紹介:研究者・学生向け論文作成AI。実在の学術引用に対応し、文体カスタムでレポートやレビューを高品質に素早く下書き。

-

登録日:2025-11-02

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

Writeless AIとは?

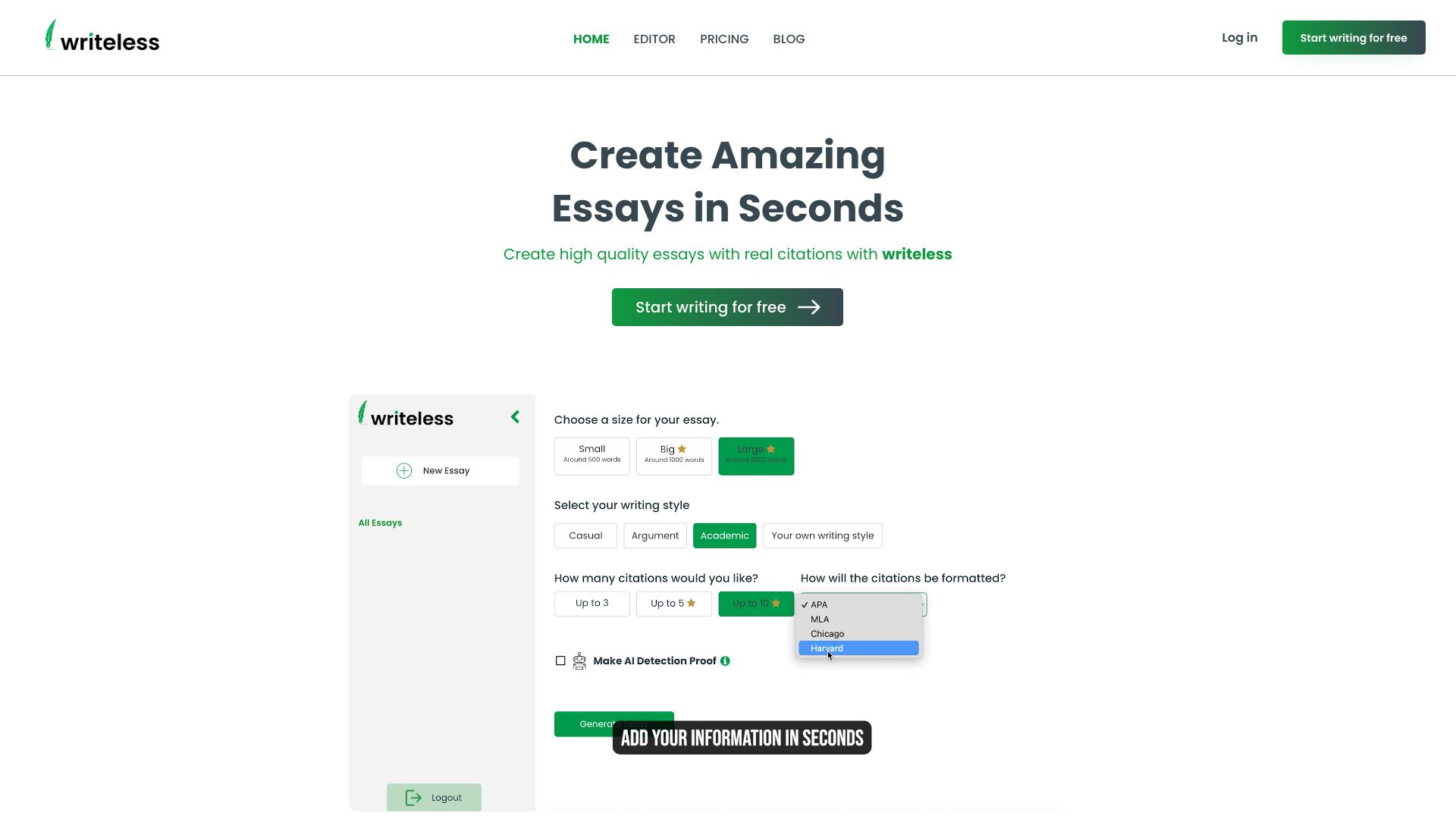

Writeless AIは、学生や研究者の学術ライティングを支援するAIエッセイライターです。テーマや要件を入力すると、論点の整理、アウトライン作成、ドラフト生成を行い、実在の学術情報に基づく引用候補と参考文献リストを提示します。APAやMLA、Chicagoなど主要な引用スタイルに沿った整形に対応し、文献レビュー、研究計画、エッセイ、レポートなど幅広い用途で下書きの質と速度を高めます。ユーザーの文体やトーンに合わせて表現を調整できるため、読みやすさと一貫性のある文章づくりを後押しします。生成結果はあくまで出発点とし、出典の確認・加筆修正を通じて、自分の知見と声を反映した原稿へ仕上げられるのが価値です。研究テーマの背景整理や関連研究の要約、章立ての提案まで一連の作業をひとつのワークフローで進められるため、執筆時間の短縮と品質の安定化に貢献します。また、引用スタイルの不一致や体裁の崩れといった初歩的なミスを減らし、内容の検証に時間を割ける点も実務的です。

Writeless AIの主な機能

- 学術引用の自動提案と参考文献リストの整形(APA/MLA/Chicagoなどの主要スタイル)

- 課題要件に沿ったアウトライン自動生成と章立ての提案

- ユーザーの文体・トーンに合わせた表現最適化とパラフレーズ

- 関連研究や文献レビューの要約と要点抽出

- セクション別のドラフト生成と見出しの改善提案

- 引用箇所の確認を促すガイダンス(出典・書誌情報の点検を支援)

- 類似性を下げる言い換え支援と論旨の明確化

Writeless AIの対象ユーザー

レポートやエッセイの作成に取り組む学部生・大学院生、論文や文献レビューの下書きを効率化したい研究者、指導用の見本や課題テンプレートを作成する教育者に適しています。加えて、ホワイトペーパーや技術記事の構成案を素早く用意したい企業のコンテンツ担当者、助成金申請書や政策ブリーフの草案を整えたい非営利団体にも有用です。初学者の学術基礎力の養成から、実務者のドラフト高速化まで、幅広い学術・実務シーンで活用できます。

Writeless AIの使い方

- アカウントを作成し、ダッシュボードにログインします。

- タスク種別(エッセイ、研究計画、文献レビューなど)を選びます。

- テーマ、要件、文字数や締切、引用スタイル、キーワードや仮説を入力し、必要に応じて参考資料のリンクやメモを追加します。

- ドラフトを生成し、アウトラインや論旨の流れ、段落構成を確認します。

- 提示された引用候補の出典に当たり、一次情報で裏取りし、引用スタイルや書誌情報の体裁を点検します。

- 自分の知見・授業指定資料・独自の分析を加筆し、文体とトーンを整えます。

- 類似性チェックや参考文献管理ツールと併用して最終稿を仕上げます。

- 提出前に所属機関の学術倫理ポリシーやガイドラインを再確認します。

Writeless AIの業界での活用事例

高等教育では、授業の課題要件に沿ったエッセイの下書き、文献レビューの構成案づくり、注釈付き参考文献の草案作成に活用されます。研究現場では、関連研究の要約や背景整理、研究計画書の初稿作成を効率化。出版社や学術コミュニケーションでは、書誌情報の体裁調整や章立ての整備に役立ちます。企業領域では、技術ブログやホワイトペーパーの骨子作成、非営利・公共分野では政策ブリーフや助成金申請の叩き台作成に用いられ、短期間でレビュー可能なドラフトを得られるのが利点です。

Writeless AIの料金プラン

一般的にAIライティングツールでは、利用文字数・生成回数、引用スタイル対応、履歴保存、サポート水準などで区分されたサブスクリプションが採用されることがあります。Writeless AIの最新の料金、無料トライアルや学割の有無、機能差分については、公式サイトの料金ページで最新情報を確認してください。

Writeless AIのメリットとデメリット

メリット:

- 学術引用に配慮したドラフト生成で、下書きの立ち上がりが速い

- APA/MLA/Chicagoなど主要スタイルへの自動整形で体裁ミスを抑制

- 文体・トーンの適応により、一貫性と可読性を向上

- 論点整理とアウトライン提案で、論理構成を明確化

- 学術ライティングの学習・自己編集の効率化に寄与

- エッセイ、研究計画、文献レビューなど多用途に対応

デメリット:

- 引用や書誌情報の正確性はユーザーの検証が不可欠で、誤引用や古い情報のリスクがある

- 所属機関の方針により、AIツールの使用に制限がある場合がある

- 独自データ解析や高度な専門的判断はユーザー側の作業が必要

- 文脈ニュアンスの取り違えや定型的な表現に偏る可能性がある

- 利用上限やネット接続など、運用上の制約が生じる場合がある

Writeless AIに関するよくある質問

-

質問:学術不正にならないように使うには?

下書き生成や構成検討、表現の改善に用途を限定し、必ず出典を一次情報で確認・補強してください。提出先のガイドラインに従い、自己の分析と考察を中心に仕上げることが重要です。

-

質問:どの引用スタイルに対応していますか?

主要な引用スタイル(APA/MLA/Chicagoなど)に合わせた形式指定が可能な設計です。最終的な体裁や細目は、スタイルガイドに沿って手動で点検してください。

-

質問:提示される参考文献は信頼できますか?

引用候補は執筆の出発点として有用ですが、必ず原著・出版社サイト・DOIなどで実在性と内容を検証し、ページ範囲や版、発行年まで含めて整合性を確認してください。

-

質問:オリジナリティや類似性の観点は大丈夫ですか?

生成文は新規に作られますが、他資料との類似が生じる可能性はあります。類似性チェッカーの併用と、自分の見解・分析の加筆により、独自性を高めてください。

-

質問:機密情報の取り扱いはどうすべきですか?

センシティブな個人情報や未公開データは入力を避け、利用前にプライバシーポリシーとデータ取り扱い方針を確認してください。