SciSummary

打開網站-

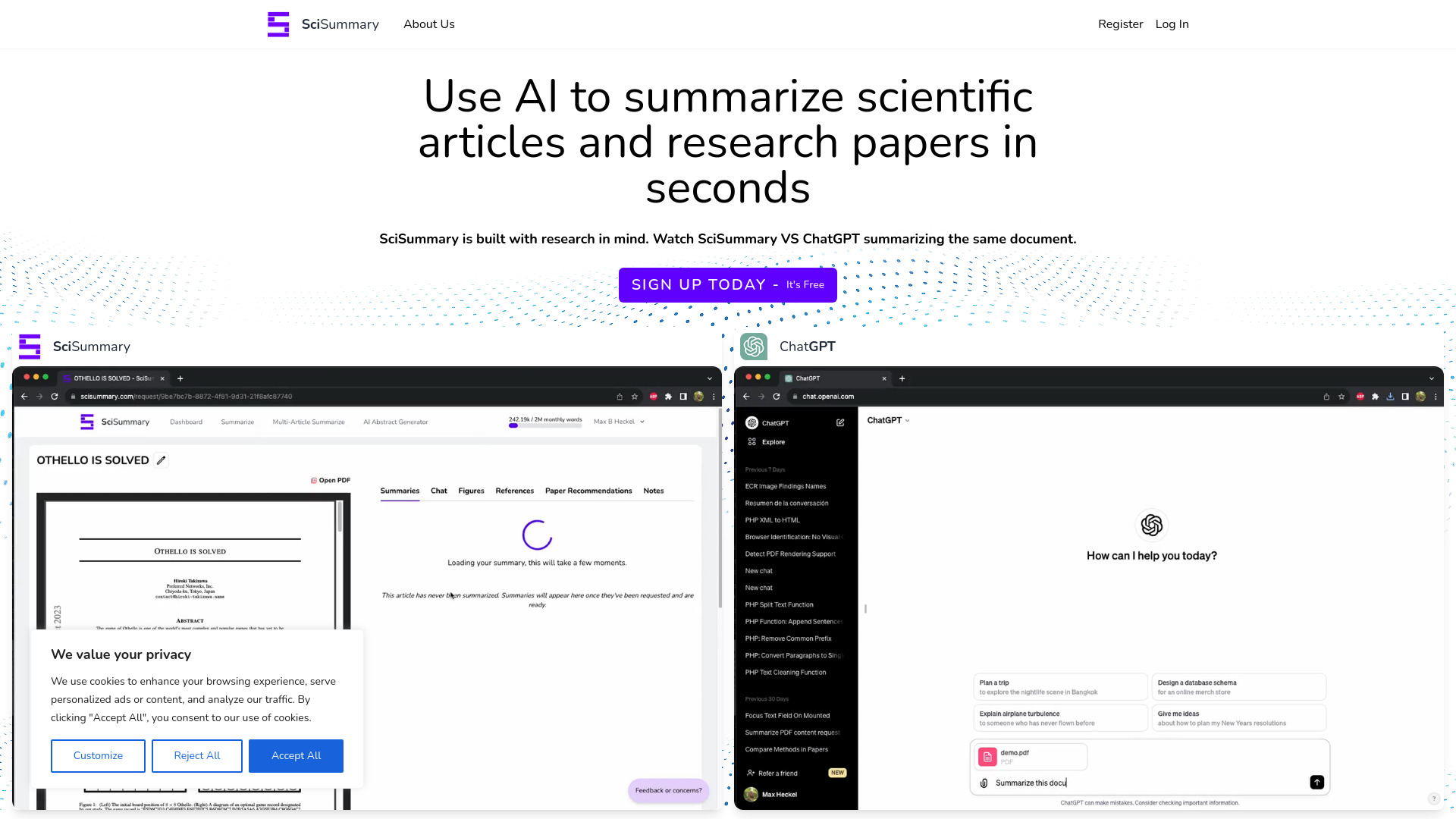

工具介紹:為科研與學生打造的AI論文助理:自動摘要、理解輔助,還可管理引用與PDF,提升閱讀效率,文獻管理與PDF整理更省時。

-

收錄時間:2025-10-28

-

社群媒體&信箱:

工具資訊

什麼是 SciSummary AI

SciSummary AI 是一款面向學術研究情境的 AI 摘要與文獻整理工具,旨在協助研究人員與學生更快理解科學論文與研究報告的核心內容。它透過語意分析與長文理解,將冗長論文轉為結構化摘要,通常包含研究背景、方法、主要結果與結論,並標示出關鍵概念、重要數據與可能的研究限制,幫助使用者在短時間內判斷文章的價值與閱讀優先順序。除了自動摘要外,工具亦提供基本的參考文獻與文件管理能力,讓使用者能以標籤或資料夾整理來源、撰寫註記與高亮重點、快速搜尋已讀內容,進一步支援文獻回顧、系統性綜述、課堂報告或專題寫作等需求。使用者可就特定段落提出問題,或要求生成重點清單與圖表口語描述;面對不同學科領域,系統傾向保留關鍵術語並以自然語言解釋其意義,降低跨領域閱讀障礙。亦可彙整多篇文章以比較方法與結果趨勢,輔助形成初步洞見與研究假設。綜合而言,SciSummary AI 能降低資訊過載、縮短閱讀迭代,並保留返回原文查證的脈絡,使學術決策仍以原始證據為依歸。

SciSummary AI 主要功能

- 結構化論文摘要:以背景/方法/結果/結論等脈絡呈現重點,協助快速評估研究價值。

- 關鍵詞與重點抽取:自動標示核心概念、變數與指標,利於後續檢索與比較。

- 重點高亮與註記:對段落加註想法與標記,為後續寫作與討論留存依據。

- 智能問答:針對全文內容提問,快速定位證據與關鍵段落。

- 參考文獻與文件管理:以標籤、資料夾與搜尋整理來源,打造個人文獻庫。

- 多篇彙整:整合多篇文章的摘要,協助比較研究方法、資料集與結論差異。

- 引用資訊匯出:將引用與重點以通用格式匯出,便於納入筆記或寫作流程。

- 支援常見學術檔案:可處理如 PDF 等常見格式與連結來源,提升導入效率。

SciSummary AI 適用人群

適合需要高效率閱讀與整理研究論文的使用者,包括研究人員、研究生與大學生、教師與助教、醫療與生命科學領域的臨床與研究團隊、資料科學與工程團隊、政策與產業研究分析師,以及需要快速掌握技術趨勢或準備讀書會與研討課的學術社群。若工作內容涉及文獻回顧、系統性綜述、研究提案撰寫、會議簡報或跨領域掃描,均可透過此類 AI 摘要工具節省時間並提升資訊組織度。

SciSummary AI 使用步驟

- 導入文獻:上傳 PDF 檔或貼上論文連結,建立待讀清單。

- 啟動分析:選擇摘要層次或重點方向,讓系統進行語意解析。

- 閱讀摘要:瀏覽結構化重點、關鍵詞與可能的研究限制。

- 深挖內容:使用智能問答就特定段落或圖表提出問題,快速定位佐證。

- 註記與整理:加入標籤、資料夾與個人註記,建立可檢索的文獻庫。

- 彙整比較:將多篇摘要合併,對方法與結果進行橫向比較。

- 匯出與寫作:將摘要與引用資訊以通用格式匯出,整合至筆記或稿件。

- 回到原文:對關鍵結論與數據回溯原文段落,完成查證與定稿。

SciSummary AI 行業案例

在生命科學領域,研究助理可於短時間整理多篇臨床研究的試驗設計與主要終點,為系統性綜述初步篩選文章;在計算機科學領域,研究生可彙整不同模型的資料集、評測指標與結果差異,快速掌握新方法的優勢與限制;在醫院教育場景,住院醫師可將新近研究摘要化,用於病房教學或晨會彙報;在產業研發情境,企業研究員可針對白皮書與技術報告進行重點摘錄,輔助決策會議與技術評估。這些應用共同指向一個目標:以結構化摘要與文件管理降低閱讀成本,提升證據蒐集與知識累積效率。

SciSummary AI 優點與缺點

優點:

- 大幅縮短閱讀與初篩時間,降低資訊過載。

- 結構化摘要有助於快速定位背景、方法、結果與結論。

- 整合註記與文獻管理,讓研究流程更連貫。

- 智能問答可加速查找證據段落與關鍵圖表敘述。

- 支援多篇彙整,比較不同研究的設計與結論。

缺點:

- AI 摘要可能產生語意偏差或忽略關鍵細節,需回到原文查證。

- 高度專業或格式複雜的 PDF 解析表現可能不一,需人工校對。

- 若過度依賴摘要,可能降低對方法細節與限制條件的敏感度。

- 在團隊流程中仍需配合既有引文規範與資料治理要求。

SciSummary AI 熱門問題

-

問:如何提升 AI 摘要的準確性與可用性?

答:提供清晰可解析的 PDF、避免掃描品質過差;先讀摘要再回查原文關鍵段落;針對不確定之處使用智能問答追問,並以註記標示需二次驗證的內容。

-

問:能否用於文獻回顧與讀書會準備?

答:可先以結構化摘要做初篩,將符合主題的文章加入資料夾與標籤,再以多篇彙整功能比較方法與結果,最後匯出重點以支援簡報或討論。

-

問:摘要內容可以直接作為正式引用嗎?

答:不建議直接引用 AI 摘要作為學術證據。應回到原文取得原始引句或數據,並依既定引用格式標註來源。

-

問:是否能處理長篇論文與補充材料?

答:可將長文分段導入、逐章整理重點,並針對補充資料的關鍵表格或方法段落單獨提取摘要,以維持資訊完整性。

-

問:如何與既有寫作或筆記流程搭配?

答:將摘要重點與引用資訊以通用格式匯出或複製貼上到筆記與稿件中,並保留回原文的標記,方便後續查證與同儕審閱。

-

問:AI 會不會捏造內容或忽略細節?

答:任何自動摘要皆可能有遺漏與誤判。建議對關鍵結論與數據回查原文,同時保留註記與版本紀錄,降低風險。