Heuristica

ウェブサイトを開く-

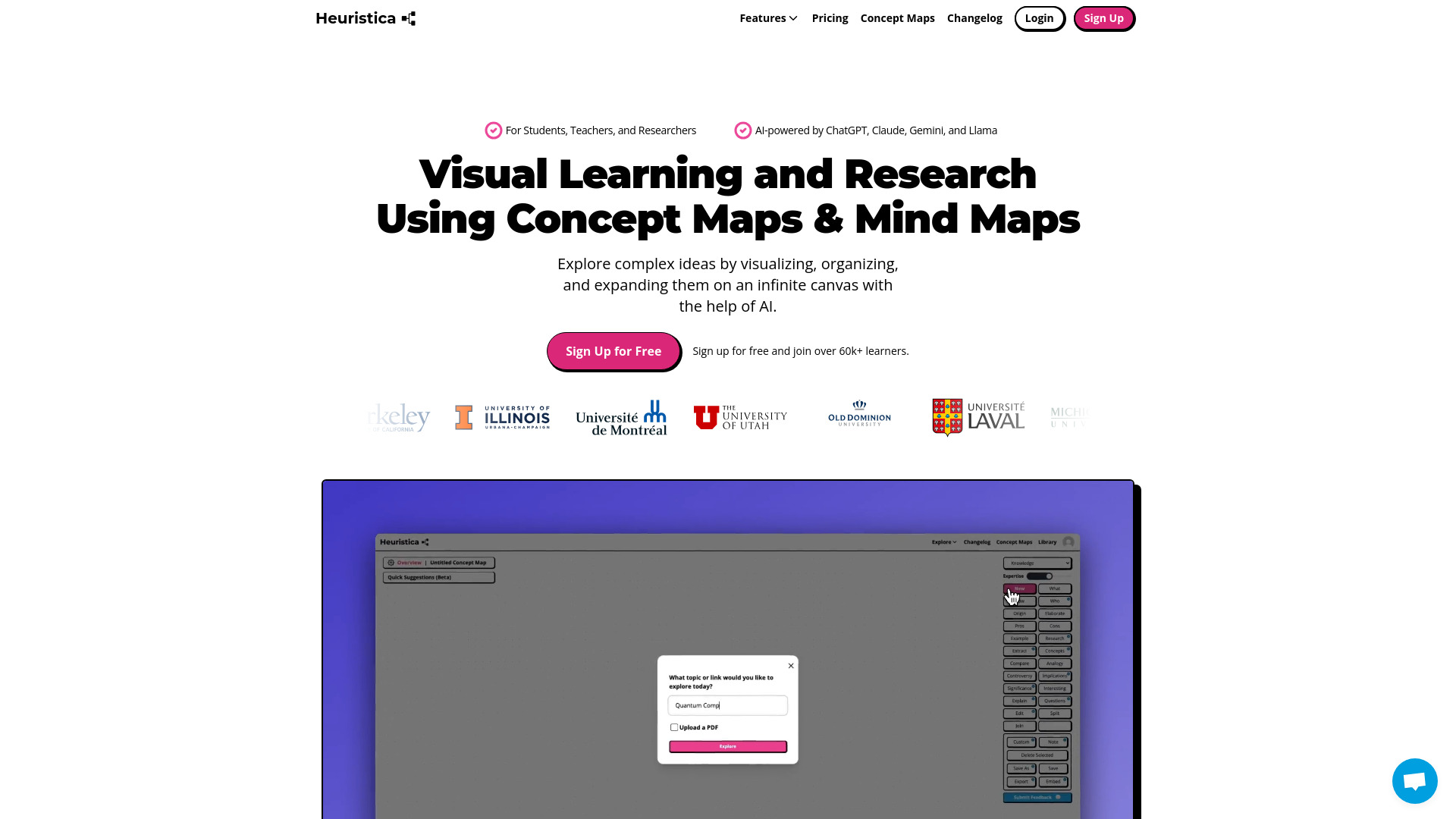

ツール紹介:AIマインド/コンセプトマップで可視化。無限キャンバス、WikipediaやarXiv連携、暗記カードとクイズ生成。

-

登録日:2025-11-07

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

Heuristica AIとは?

Heuristica AIは、マインドマップやコンセプトマップを中核に、複雑なテーマを視覚的に整理・拡張できるAI搭載の学習・リサーチツールです。無限キャンバス上でアイデアを関連付け、AIが自動で関連概念、定義、先行研究、メディア資料を提案。Wikipedia、arXiv、PubMed、Semantic Scholar、YouTube、ニュース、ポッドキャストなどの情報源と連携し、信頼できる一次・二次情報の探索を助けます。作成したマップからフラッシュカードやクイズ、エッセイの下書きまで生成できるため、インプットからアウトプットまでを一貫支援。ノード間の関係性を可視化することで全体像と細部の両方を把握でき、学習の抜けや重複を抑制。AIは要約やキーワード抽出、参考リンクの提示を行い、情報の信頼性評価を補助します。ドラッグ&ドロップで資料やメモを取り込み、階層化・タグ付け・色分けで構造化。研究・教育・自己学習における探索、統合、表現を加速させるプラットフォームです。

Heuristica AIの主な機能

- 無限キャンバスのマインドマップ/コンセプトマップ:複雑な概念を階層と関係で整理し、俯瞰と深掘りを自在に切り替え。

- AIによる関連トピック提案:テーマに基づき関連概念・キーワード・疑問点を自動提示して発想を拡張。

- 学術・一般情報源との連携:Wikipedia、arXiv、PubMed、Semantic Scholar、YouTube、ニュース、ポッドキャストからの情報収集を支援。

- 自動要約・キーワード抽出:長文資料を短時間で要点化し、学習・研究の初期理解を促進。

- 学習素材の生成:マップからフラッシュカード、クイズ、エッセイ下書きなどのスタディツールを作成。

- ノート・資料の取り込み:ドラッグ&ドロップでメモや参考資料を統合し、タグと色分けで管理。

- 関係性の可視化とクラスター化:重要ノードやテーマ群を強調し、知識の空白や重複を発見。

- 引用・出典の参照支援:情報源を明確にし、リサーチの再現性や信頼性を高める。

- 共有・プレゼン適性:マップを共有して説明資料として活用し、理解の足並みをそろえる。

Heuristica AIの対象ユーザー

Heuristica AIは、試験対策やテーマ学習を行う学生、授業設計や教材開発を行う教員、文献レビューや仮説構築を進める研究者に適しています。さらに、自己学習者の体系的なインプット設計、研修担当者のカリキュラム整理、チームの知識共有・研究メモの整理、メディア編集者のリサーチ下準備など、情報を「見える化」して意思決定につなげたい場面で効果を発揮します。概念を階層化して関係を示したい、一次情報と要約を行き来したい、アウトプットまで一気通貫で整えたい人に向いています。

Heuristica AIの使い方

- アカウントを作成し、ダッシュボードから新規マップ(マインドマップ/コンセプトマップ)を開始します。

- 中心トピックを入力し、目的(学習、研究、企画など)や関心領域を簡潔に記述します。

- AIの提案を有効化し、関連概念・用語・疑問点をノードとして自動追加します。

- 情報源検索を実行し、Wikipedia、arXiv、PubMed、Semantic Scholar、YouTube、ニュース、ポッドキャストから参考情報を取り込みます。

- 要約やキーワード抽出を適用し、ノードに要点・引用・出典リンクを添えて構造化します。

- 重要度や関係性に応じて色分け・タグ付け・クラスター化し、全体像を整えます。

- 完成したマップからフラッシュカード、クイズ、エッセイの下書きなどの学習素材を生成します。

- 共有機能を使って学習仲間やチームとマップを共有し、レビューや追記を反映します。

- 最終的な成果物(要約、アウトライン、学習セット)を保存し、継続的に更新します。

Heuristica AIの業界での活用事例

高等教育では、研究テーマのスコーピングや文献レビューの初期設計に活用され、arXivやPubMedの一次情報を集約して研究計画を可視化します。中等教育・予備校では、単元ごとの概念整理からフラッシュカード・クイズの自動生成までを一体化し、授業設計と自学自習の両面を支援。企業のR&Dやナレッジマネジメントでは、新規技術領域の探索マップを作成し、ニュースや論文情報を同期して意思決定材料を整理します。メディア・コンテンツ制作では、テーマ調査の論点出しと資料要約をマップ化し、エッセイや台本の骨子を迅速に作るなど、調査から原稿化までの時間短縮に寄与します。

Heuristica AIの料金プラン

料金体系や無料トライアルの有無、教育機関向けの提供条件などは変更される場合があります。利用を検討する際は、最新の公式情報を確認し、ニーズ(個人学習、授業活用、研究プロジェクト規模)に合うプランを比較検討してください。

Heuristica AIのメリットとデメリット

メリット:

- マインドマップ/コンセプトマップで複雑な知識を視覚的に構造化でき、理解と記憶定着を支援。

- Wikipedia、arXiv、PubMed、Semantic Scholarなど信頼できる情報源との連携で、一次情報に素早くアクセス。

- AIによる要約・関連提案で、情報探索から整理までの初期コストを大幅に削減。

- フラッシュカード、クイズ、エッセイの下書き生成により、アウトプット作成が効率化。

- 無限キャンバスとタグ/色分けで、大規模プロジェクトでも俯瞰性を維持。

- 出典整理を促し、再現性やチーム内での合意形成を助ける。

デメリット:

- 情報量が多いテーマでは、マップ設計の指針がないとノードが増えすぎて可読性が低下しやすい。

- AIの提案は有用だが、内容の妥当性や最新性はユーザー側の検証が必要。

- 外部情報源への依存度が高い作業では、ネットワーク環境やAPIの制約に影響される可能性。

- 学術引用の形式やスタイル統一は、最終的にユーザーの調整が求められる。

- ビジュアル整理に慣れていないユーザーは、操作やレイアウトに学習コストが発生。

Heuristica AIに関するよくある質問

-

質問:どの情報源と連携して調査できますか?

Wikipedia、arXiv、PubMed、Semantic Scholar、YouTube、ニュース、ポッドキャストなどを参照して、関連資料の探索を支援します。

-

質問:どのような学習素材を自動生成できますか?

作成したマップをもとに、フラッシュカード、クイズ、エッセイの下書きなど、学習やアウトプット作成に役立つ素材を生成できます。

-

質問:研究での初期スコーピングに役立ちますか?

関連概念の提示や要約、参考リンクの提示により、テーマの全体像を短時間で把握し、文献レビューの足場づくりに活用できます。

-

質問:授業や研修での利用に向いていますか?

単元の概念整理、教材案の可視化、クイズやカードの生成など、授業設計・研修設計の効率化に適しています。

-

質問:出典や引用の扱いはどうすればよいですか?

情報源を明記し、必要に応じて原典を確認して引用スタイルを整えることで、再現性と信頼性を担保できます。