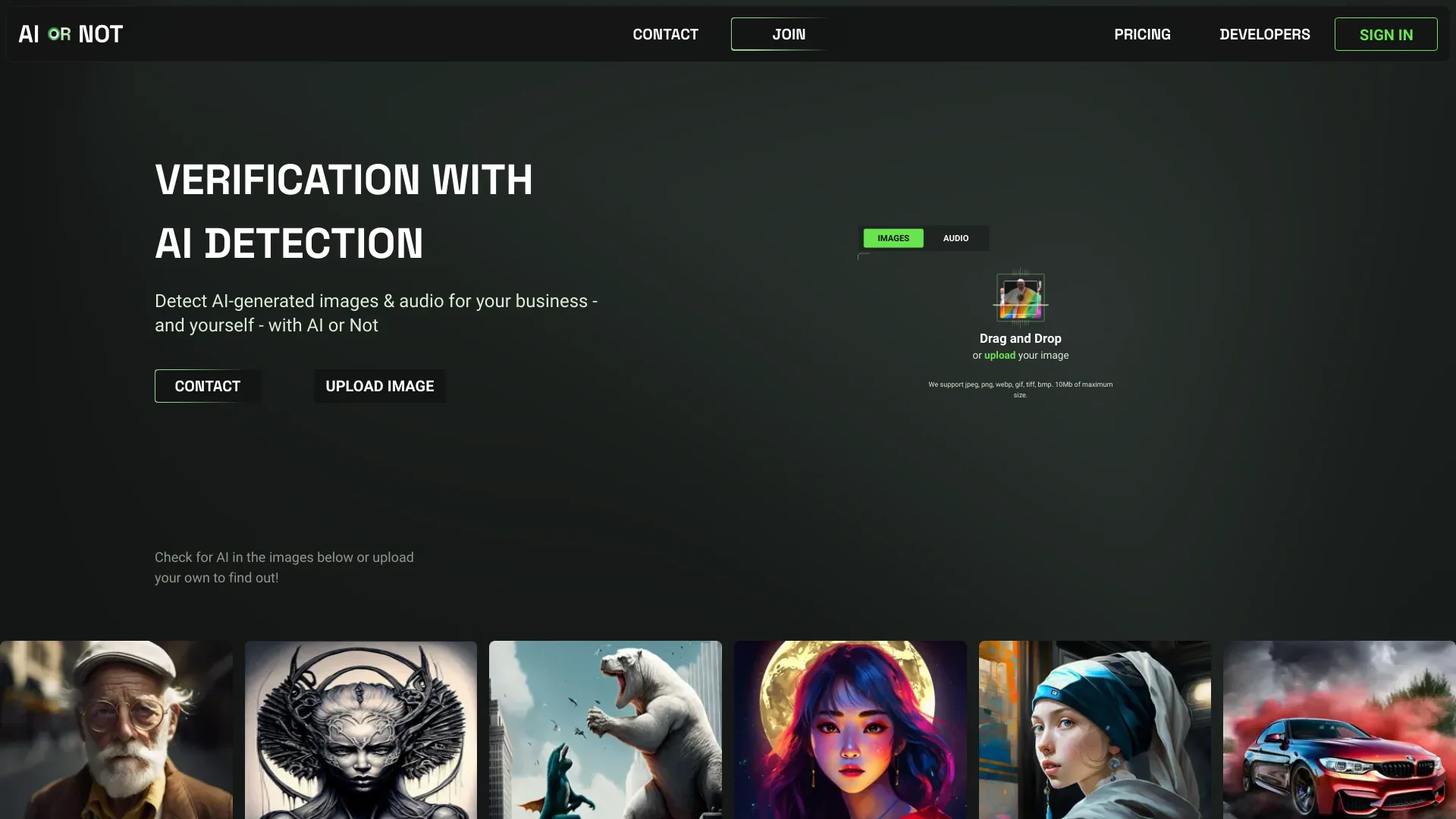

AI or Not

ウェブサイトを開く-

ツール紹介:AI or Notは画像・音声・KYC書類でAI生成や改ざんを判定。企業の詐欺防止と安全なモデレーション強化に最適。

-

登録日:2025-10-28

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

AI or Notとは?

AI or Notは、画像・音声・KYC本人確認書類などに含まれるAI生成コンテンツを見分けるためのAI検出ツールです。100,000人以上のユーザーに信頼され、生成AI由来のコンテンツを迅速にチェックして、企業の不正防止、コンテンツモデレーション、KYC詐欺対策を支援します。ディープフェイク画像や合成音声、AIで作られた可能性のある身分証明書が業務にもたらすリスクを低減し、プラットフォームの信頼性向上やブランド保護、規制対応の土台づくりに役立ちます。運用チームは判定結果をもとにフラグ付けや追加審査のフローを組み、疑わしい投稿や申請を効率的にふるい分け可能です。真正性の検証を日々の審査プロセスに組み込むことで、検知の見逃しと過剰対応のバランスをとりながら、業務の一貫性と透明性を高めます。プラットフォーム事業者からフィンテックまで、多様な現場で取り入れやすい実用性が特長です。

AI or Notの主な機能

- 画像のAI生成コンテンツ検出:ディープフェイクや合成画像の疑いを判定

- 音声のAI生成検出:合成音声・ボイスクローンの可能性をチェック

- KYC本人確認書類の検査:AI生成・改ざんの疑いを見極める支援

- モデレーション支援:疑わしいコンテンツをフラグ付けしてレビューを優先化

- 不正対策に活用:偽アカウント作成や詐欺申請の抑止に寄与

- 審査プロセスの一貫性向上:社内ポリシーに沿った意思決定の材料を提供

AI or Notの対象ユーザー

AI or Notは、ユーザー投稿が集まるプラットフォーム運営者、コミュニティやマーケットプレイスのモデレーション担当、金融機関・フィンテック企業のKYC/AML運用チーム、採用・シェアリングエコノミー等で本人確認を扱う事業者に適しています。画像・音声・本人確認書類の真正性を効率的に確認したい企業や、ディープフェイク対策とコンテンツガバナンスを強化したい組織に有用です。広告・メディア領域でも、素材の信頼性確保やブランドセーフティの観点で活用しやすい設計です。

AI or Notの使い方

- 公式サイトでAI or Notを開き、チェック対象(画像・音声・KYC書類)を選択します。

- 検査したいファイルをアップロードし、分析を開始します。

- 表示された判定結果を確認し、疑わしいコンテンツにフラグを付けます。

- 社内ポリシーに沿って追加審査やエスカレーションを行い、承認・保留・却下を決定します。

- モデレーションやKYC業務フローに反映し、継続的に運用・改善します。

AI or Notの業界での活用事例

フィンテックや暗号資産取引所では、KYC申請に添付された身分証明書のAI生成・改ざん疑いを検出し、不正な口座開設を抑止します。SNSやUGCプラットフォームでは、ディープフェイク画像や合成音声の投稿を自動でふるい分け、モデレーターのレビュー優先度を最適化。マーケットプレイスでは、出品画像やプロフィール写真の真正性を確認し、詐欺やなりすましを未然に防ぎます。メディア・広告運用では、配信素材の信頼性チェックを行い、ブランドセーフティとコンプライアンスの確保に役立ちます。

AI or Notのメリットとデメリット

メリット:

- 画像・音声・KYC書類に対応したマルチモーダルなAI生成検出

- 不正防止やコンテンツモデレーション、KYC詐欺対策に直結する実務的な出力

- レビューの優先度付けや追加審査の判断材料として活用しやすい

- プラットフォームの信頼性向上やブランド保護、規制対応の基盤整備に寄与

デメリット:

- 検出は確率的であり、誤検知・見逃しのリスクがゼロにはならない

- 最終判断には人手のレビューや追加の本人確認プロセスが必要

- 新しい生成手法が登場した場合、追随までにタイムラグが生じうる

- 運用ポリシーや法規制に合わせた適切な使い分けが求められる

AI or Notに関するよくある質問

-

質問:画像と音声、どちらのAI生成コンテンツも検出できますか?

はい。AI or Notは画像と音声に加え、KYC本人確認書類のAI生成・改ざんの疑いもチェックできます。

-

質問:ディープフェイク対策としてどのように活用すればよいですか?

疑わしいコンテンツにフラグを付けてレビューを優先化し、社内基準に沿った追加審査やエスカレーションを行う運用に組み込みます。

-

質問:KYC詐欺の防止にどのように役立ちますか?

提出書類のAI生成・改ざんの可能性を検知し、リスクが高い申請を迅速に精査することで、不正な口座開設や取引開始を抑制できます。

-

質問:導入時に注意すべき点はありますか?

検出結果は最終的な証明ではないため、人手による確認プロセスと組み合わせ、誤検知・見逃しに備えた運用ポリシーを整備することが重要です。