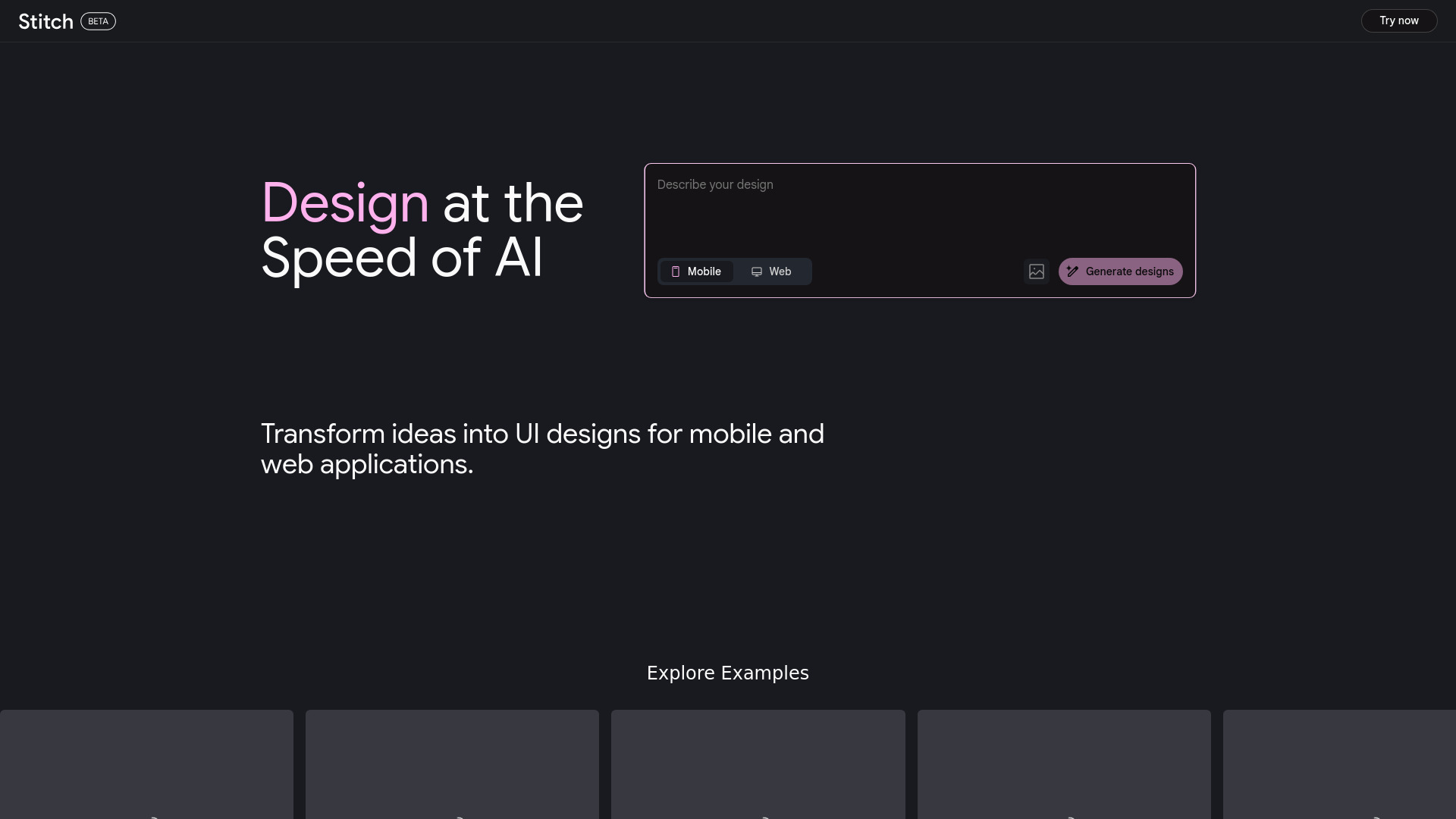

Stitch

打开网站-

工具介绍:基于Google DeepMind的AI生成高质量Web/移动UI,快速高效构思,一键导出Figma或前端代码。

-

收录时间:2025-10-21

-

社交媒体&邮箱:

工具信息

什么是 Stitch AI

Stitch AI 是一款面向应用构建者的智能界面生成工具,专注为移动端与网页端应用快速产出高质量的用户界面。用户只需以自然语言描述业务目标、页面结构与风格偏好,系统即可基于前沿大模型理解需求,自动生成布局架构、组件组合与视觉样式建议,并支持多轮迭代与细节微调。在设计阶段,它帮助进行快速发散与方案对比,显著缩短从创意到可用界面的周期;在落地阶段,既可将成果导出到常用的设计协作平台继续细化,也可直接获取前端代码,加速交付与联调。依托谷歌旗下的前沿人工智能模型与生成式能力,Stitch AI 在复杂意图理解与多端界面输出方面具有稳定表现,适用于原型验证、MVP 加速、界面重构与持续迭代等典型场景,帮助团队降低沟通与返工成本,提升产品体验一致性与交付效率。

Stitch AI主要功能

- AI 驱动的界面生成:根据业务目标与页面信息架构,自动产出高质量 UI 方案,覆盖移动端与网页端。

- 快速创意发散与迭代:支持多轮提示与微调,便于在布局、层级与风格间快速对比与选择。

- 设计到代码一体化:在完成界面方案后,可将设计导出至团队常用设计平台,或直接获取前端代码用于集成。

- 多端一致性:同一需求可生成多终端方案,帮助保持组件与样式一致,减少重复劳动。

- 基于前沿大模型:依托谷歌旗下的先进模型提升意图理解与生成质量,减少误解与返工。

- 效率与协作提升:将原型验证、设计交接与开发落地串联起来,缩短交付链路。

Stitch AI适用人群

Stitch AI 适合需要高效完成界面设计与落地的团队与个人,包括追求快速验证与迭代的产品经理、需要加速出稿与风格探索的 UI/UX 设计师、希望尽快获取可用前端代码的工程师、需要在有限资源下完成 MVP 的初创团队,以及需要提升交付效率与一致性的外包与数字化服务商等。

Stitch AI使用步骤

- 创建账户并新建项目,选择目标平台(移动端或网页端)。

- 用自然语言描述业务目标、核心流程与页面模块,补充风格与品牌偏好。

- 提交生成请求,预览系统给出的界面方案与布局结构。

- 按需进行多轮迭代:调整文案、信息层级、组件密度与视觉风格。

- 确定方案后,将设计导出至团队常用设计协作平台继续细化。

- 或直接获取前端代码,将其接入现有项目进行联调与测试。

- 在真实数据与设备环境下验证效果,按反馈进一步优化与发布。

Stitch AI行业案例

电商团队可借助 Stitch AI 快速产出商品列表、详情页与结算流程界面,在促销活动期间实现高频迭代;SaaS 团队可生成仪表盘、报表与权限管理页面,缩短后台系统从设计到开发的周期;教育与培训平台可批量生成课程卡片、学习路径与作业提交页面,用于 A/B 测试与体验优化;金融科技与本地生活等行业也可用其搭建开户/下单等关键流程原型,在合规前提下加速验证与上线。

Stitch AI收费模式

常见的行业做法包括提供免费试用与按月/按年订阅,或基于配额与用量计费;具体版本、功能权益与价格以官方公布为准,建议在评估期先以试用或小团队方案验证流程与产出质量。

Stitch AI优点和缺点

优点:

- 设计到代码一体化,显著缩短从创意到交付的链路。

- 同时覆盖移动端与网页端,减少多端适配的重复工作。

- 多轮迭代能力强,便于快速探索不同布局与风格。

- 依托前沿大模型,意图理解与生成质量较为稳定。

- 可无缝衔接团队既有设计协作与开发流程,提升整体效率。

缺点:

- 品牌视觉系统与复杂交互仍需人工打磨与规范化落地。

- 生成代码需纳入团队代码规范与评审流程,避免技术债。

- 对网络与模型服务有依赖,离线与私有化场景受限。

- 在特定行业合规与数据敏感场景下,需要额外的安全评估。

Stitch AI热门问题

-

问题 1: 生成的前端代码能直接用于生产环境吗?

通常可作为良好的起点,用于加速开发与联调;上线前建议结合团队规范进行性能、无障碍与安全审查,并做必要的重构与优化。

-

问题 2: 是否支持同时输出移动端与网页端界面?

支持面向多端的界面生成,可在同一需求下产出不同终端的方案,减少重复设计工作。

-

问题 3: 如何提升生成结果的质量与贴合度?

提供明确的页面目标、信息架构、优先级与风格偏好,并在迭代中逐步细化约束,可显著提升产出的一致性与可用性。

-

问题 4: 能否融入现有设计与研发流程?

可将设计导出至团队常用的设计协作平台继续编辑,并获取前端代码接入现有代码库,配合版本管理与评审流程使用。

-

问题 5: 适合没有设计基础的用户吗?

对非设计背景用户较为友好,可快速获得可用界面;但在品牌一致性、交互细节与可用性上,仍建议由专业设计与研发进行把控。