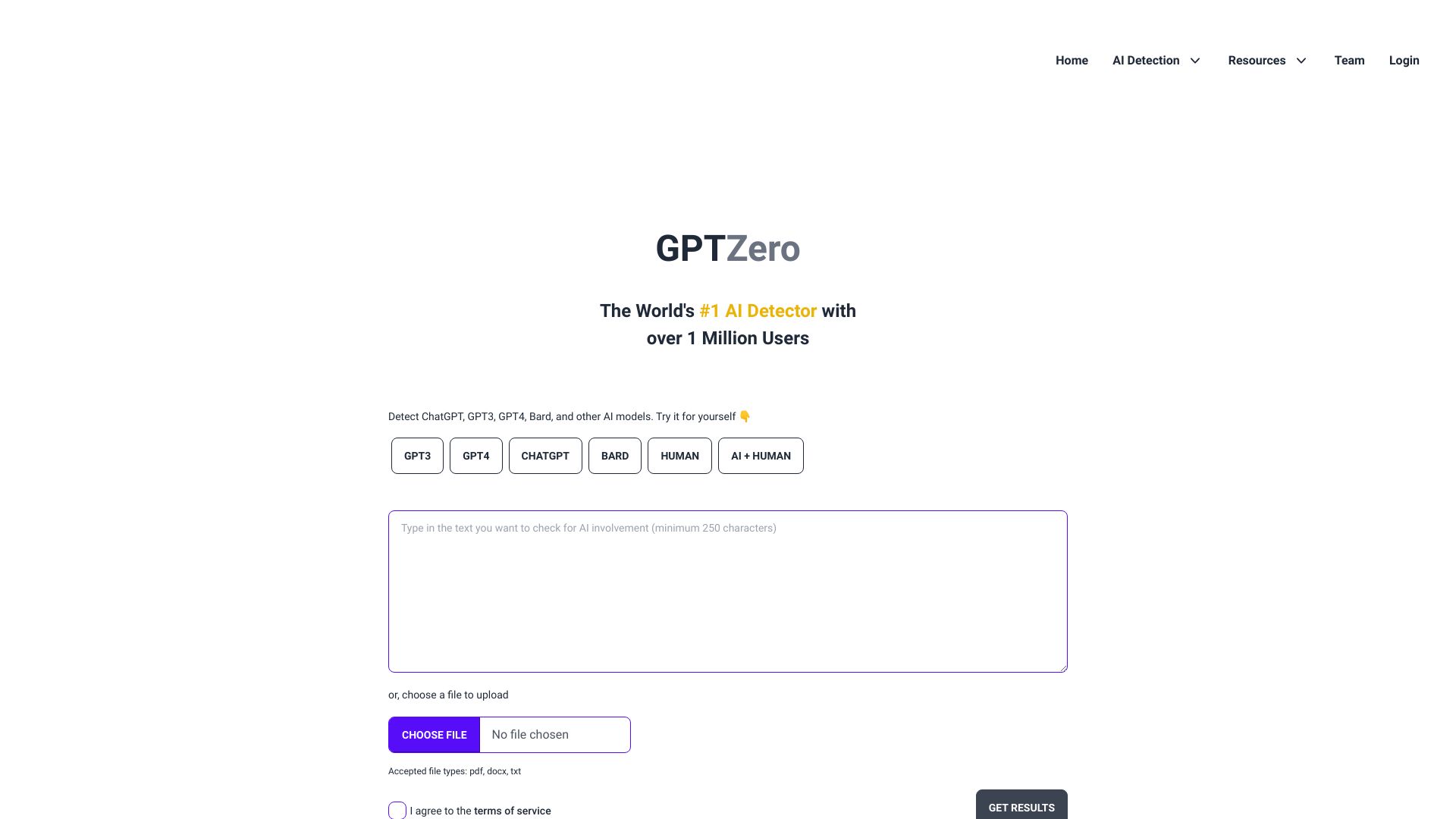

GPTZero

打開網站-

工具介紹:AI 文字檢測句級標註與詞彙辨識;查重、作者驗證,守護學術與原創。支援判定ChatGPT等生成內容,適用教育寫作。

-

收錄時間:2025-10-21

-

社群媒體&信箱:

工具資訊

什麼是 GPTZero AI

GPTZero AI 是一款專注於辨識 大型語言模型(如 ChatGPT、GPT-4、Gemini、Claude、LLaMA)所生成文本的 AI 內容檢測工具。它透過多種語言學與統計訊號,評估文字是否可能由 AI 產生,並以句子級高亮呈現可疑段落,協助使用者快速定位風險內容。除 AI 生成偵測外,GPTZero AI 還提供 AI 詞彙檢測、抄襲檢查 與 作者身份驗證 等功能,可輔助判定文本真實性、原創度與作者一致性。無論是教師檢視作業、編輯審稿、企業內容審核,或研究單位維護學術誠信,GPTZero AI 皆能在多元情境中提供具體可操作的證據與報告,降低誤判並提升審查效率。

GPTZero AI 主要功能

- AI 生成文本檢測:評估文本中可能的 AI 生成特徵,支援針對 ChatGPT、GPT-4、Gemini、Claude、LLaMA 等模型跡象的判讀。

- 句子級高亮標註:將可疑句子逐一高亮,提供細粒度可視化,便於教師與審稿人精準定位並進行人工複核。

- AI 詞彙與風格檢測:偵測常見 AI 用語、模板化句式與風格一致性,輔助判斷文本是否存在機器生成痕跡。

- 抄襲檢查與相似度比對:對比公開來源或參考資料,標示高相似段落,兼顧 AI 生成與傳統抄襲兩種風險。

- 作者身份驗證:透過寫作風格特徵比對,評估文本是否與既有作者樣本相符,支援學術與專業寫作的真實性核驗。

- 報告與審核流程支援:輸出可分享的檢測結果與摘要,便於紀錄、申訴與教學溝通,形成可追溯的審核鏈。

GPTZero AI 適用人群

GPTZero AI 適合需要辨識 AI 生成內容或維護原創度的使用者與組織,包括:高校與中學教師、教務單位、學術期刊編輯;新聞與內容編輯部;行銷與代理商的內容審核團隊;法務與合規部門;自由撰稿平台與出版商;以及希望自檢文章真實性與原創性的學生與專業寫作者。常見場景包含作業與論文審查、投稿把關、品牌內容驗證、報告與白皮書審核、招標/申請文件檢核等。

GPTZero AI 使用步驟

- 準備文本:收集需要檢測的文章、作業、稿件或報告,避免包含敏感或個資內容。

- 匯入內容:將文字貼上或上傳檔案(如需,可分段提交以提升可讀性與定位精度)。

- 選擇檢測項目:勾選 AI 生成檢測、AI 詞彙檢測、抄襲檢查、作者身份驗證等所需功能。

- 執行分析:啟動檢測,系統將在句子層級標註可疑區段並產出風險概要。

- 閱讀結果:查看高亮句子、AI 用語提示與相似度比對,重點關注分數與依據。

- 人工複核:結合寫作背景、資料來源與引用規範,對可疑段落逐一核實,避免過度依賴單一分數。

- 導出與留存:將結果整理為報告,用於教學回饋、審稿記錄或內部合規流程。

- 持續優化:依檢測發現調整寫作與審核規範,建立長期的內容品質與誠信機制。

GPTZero AI 行業案例

高等教育:教師在批改研究報告時,使用句子級高亮與抄襲檢查,快速找出疑似 AI 生成或高相似段落,並引導學生補充研究方法與引用。新聞編輯部:在收稿與快訊撰寫流程中,以 AI 詞彙檢測和風格一致性作為輔助信號,確保稿件符合編輯準則。行銷代理商:對外包文案進行原創度與作者一致性核驗,降低品牌聲量受損風險。學術期刊:投稿初審時結合作者身份驗證與相似度比對,將可疑稿件轉入加強審查,提升審稿效率。

GPTZero AI 收費模式

一般而言,GPTZero AI 會提供基礎使用與進階功能的分級方案,常見包含個人或教育用戶的訂閱計畫,以及面向團隊與機構的進階功能與用量配額;是否提供免費版或試用期、報告匯出與批次處理等權限,通常依方案而異。建議於使用前查看官方最新方案與條款,以獲得最準確的功能與費用資訊。

GPTZero AI 優點和缺點

優點:

- 結合 AI 生成檢測、AI 詞彙提示、抄襲比對與作者身份驗證,覆蓋多種風險面向。

- 句子級高亮與可視化報告,有助於快速定位並支援人工複核與教學溝通。

- 聚焦學術誠信與內容真實性,適配教育、出版、媒體與企業合規場景。

- 可作為決策參考與流程節點,幫助建立可追溯的審核機制。

缺點:

- 任何 AI 檢測均可能出現誤判(假陽性/假陰性),需配合人工判讀與背景資訊。

- 對高度編修或混合生成的人工作品,辨識難度上升,分數不宜作為唯一依據。

- 語言、專業領域與文體差異可能影響檢測表現,需持續校準與實測。

- 上傳文本涉及隱私與版權風險,應遵守資料保護與授權規範。

GPTZero AI 熱門問題

-

問題 1: GPTZero AI 的檢測結果是否百分之百準確?

否。任何 AI 檢測工具都存在不確定性,可能出現誤判。建議將結果作為輔助訊號,搭配來源查證與人工複核後再做決策。

-

問題 2: 可以僅用一個分數判定是否為 AI 生成嗎?

不建議。應同時參考句子級高亮、AI 詞彙提示、相似度比對與寫作背景,綜合評估文本真實性。

-

問題 3: 是否支援檢測多語言文本?

通常能處理多語文本,但表現會受語言與文體影響。重要文本建議先小樣本測試並保留人工審閱。

-

問題 4: 與抄襲檢查有何不同?

抄襲檢查著重「相似度與來源對齊」,AI 檢測評估「生成痕跡與語言特徵」。兩者互補,能同時揭示不同風險。

-

問題 5: 使用時如何保護敏感資料?

避免上傳含個資或未授權內容,必要時做去識別化處理,並遵循機構的資料安全與合規政策。