Recall

ウェブサイトを開く-

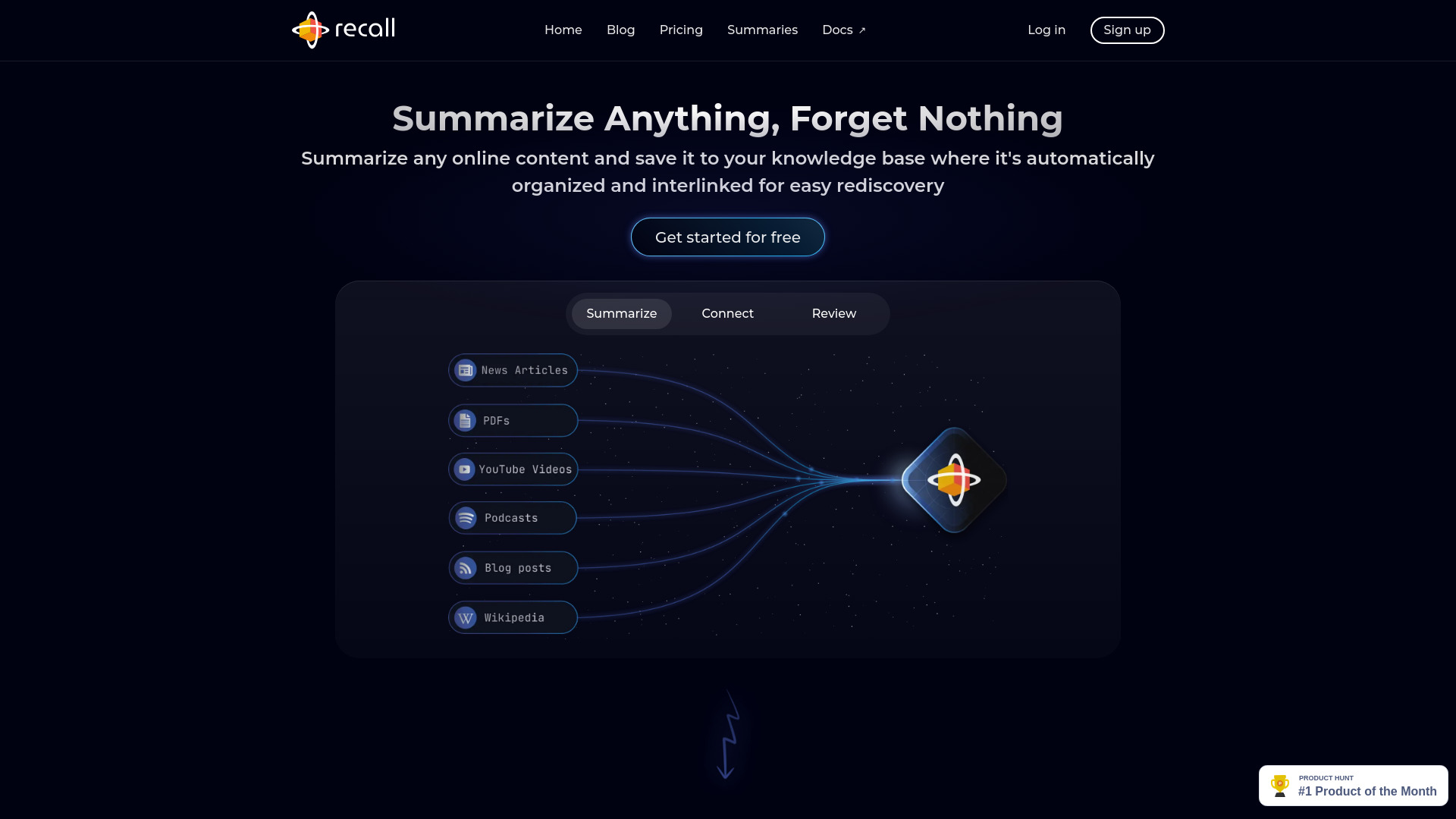

ツール紹介:Recall AIがWebを要約し、知識をグラフ化。最適なタイミングで復習を促す。個人の知識庫が賢く育つツール。

-

登録日:2025-10-21

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

Recall AIとは?

Recall AIは、オンライン上の膨大な情報を忘れにくくするために設計されたAI搭載の記憶支援ツールです。Web記事や各種コンテンツを自動で要約し、関連するトピック同士を知識グラフで結び付け、ユーザーの学習曲線に合わせて最適なタイミングで再提示(リマインド)します。点在する断片的な情報を自己組織化されたパーソナルナレッジベースへと変換し、使うほどに文脈理解や関連付けが賢くなるのが特徴です。単なるブックマークやメモの蓄積ではなく、検索性と再現性に優れた「個人のAI百科事典」として機能し、学習効率、リサーチの生産性、知識の定着率を着実に高めます。情報の要点抽出から復習スケジューリングまでを一気通貫で支援し、日々のブラウジングで得た知見を長期記憶へと定着させます。

Recall AIの主な機能

- オンラインコンテンツの自動要約とキーポイント抽出により、重要部分を短時間で把握

- 知識グラフによる概念間の関連付けで、文脈やつながりを可視化

- 学習曲線に合わせたリマインドと復習スケジュールで、忘却を防ぎ長期記憶化を促進

- 散在情報を自己組織化して統合し、検索しやすいナレッジベースへ変換

- 使うほど関連付けやレコメンドの精度が向上し、個人最適化が進む

- 必要なタイミングで要約や重要トピックを再提示し、知識の再想起を支援

Recall AIの対象ユーザー

情報量の多い分野で学習・調査を行う人に適しています。具体的には、学習者や研究者、コンサルタント、アナリスト、エンジニア、プロダクトマネージャー、コンテンツマーケター、ナレッジワーカーなどが挙げられます。日々のブラウジングで得た記事・レポート・インサイトを要約して蓄積し、関連するテーマを横断的に把握したいシーンや、反復学習で定着を図りたい資格学習・トレーニングにも有効です。個人の知識管理を効率化したい人はもちろん、チームで共通のトピックマップを持ちたいケースにも活用が見込めます。

Recall AIの使い方

- アカウントを作成し、基本設定を行います。

- 覚えておきたいオンラインコンテンツを追加します(例:URLの取り込みや共有フローを利用)。

- AIが要約とキーポイント抽出を実行し、関連トピックを知識グラフにマッピングします。

- 表示された関連性やキーワードを確認し、必要に応じてフィードバックして精度を高めます。

- 学習曲線に基づく復習スケジュールを確認し、再提示される要約を読む・思い出すことで定着を図ります。

- 検索や関連トピックの辿り直しで理解を広げ、ナレッジベースを継続的にアップデートします。

Recall AIの業界での活用事例

調査や学習のサイクルが重要な領域で活用が進みます。例えば、アナリストが市場レポートやニュースを要約して知識グラフでトレンドを把握する、エンジニアが技術記事やドキュメントを関連付けて学習計画に落とし込む、マーケティング担当が競合・顧客インサイトを横断整理してキャンペーン設計に活かす、といった使い方です。教育分野では受講コンテンツを反復提示して理解度に合わせて復習間隔を調整し、研究では文献の要点比較と概念マッピングで洞察を得るなど、要約・関連付け・再提示を軸に業務知を体系化できます。

Recall AIの料金プラン

提供プランやトライアルの有無、利用量に応じた課金体系などの詳細は、最新の公式情報をご確認ください。用途やチーム規模に合わせて選べる構成で提供される場合があります。

Recall AIのメリットとデメリット

メリット:

- 要約と知識グラフにより、情報の理解と横断的な把握が高速化

- 学習曲線に沿った再提示で、知識の定着率が向上

- 自己組織化されたナレッジベースで、検索・再利用が容易に

- 使うほど関連付けが最適化され、個人に合った学習体験が得られる

- 情報収集から復習までを一元化し、ワークフローの断絶を削減

デメリット:

- 自動要約では細部やニュアンスが省略される可能性がある

- 最適な関連付けには一定のフィードバックや運用習熟が必要

- アルゴリズムの提案に依存し過ぎると、視点の偏りが生じるリスク

- データの取り扱い方針や共有範囲は、利用目的に照らして慎重な検討が必要

Recall AIに関するよくある質問

-

質問:他のノートやブックマーク管理と何が違いますか?

要約・知識グラフ・復習スケジュールを組み合わせ、情報の定着と再発見まで支援する点が異なります。

-

質問:知識グラフはどのように役立ちますか?

概念間の関係性を可視化し、関連トピックへの連想や抜け漏れの発見、理解の深掘りを促します。

-

質問:学習曲線に合わせた再提示とは何ですか?

忘却しやすいタイミングを見越して要約やキーポイントを提示し、間隔反復の考え方で長期記憶化を支援します。

-

質問:どのようなコンテンツに対応していますか?

一般的なオンラインコンテンツの要点整理を想定しています。具体的な対応範囲は提供元の最新情報をご確認ください。

-

質問:チームや共同利用は可能ですか?

利用形態やプランにより異なる場合があります。導入前に公式の案内やサポート情報でご確認ください。