Plerdy

ウェブサイトを開く-

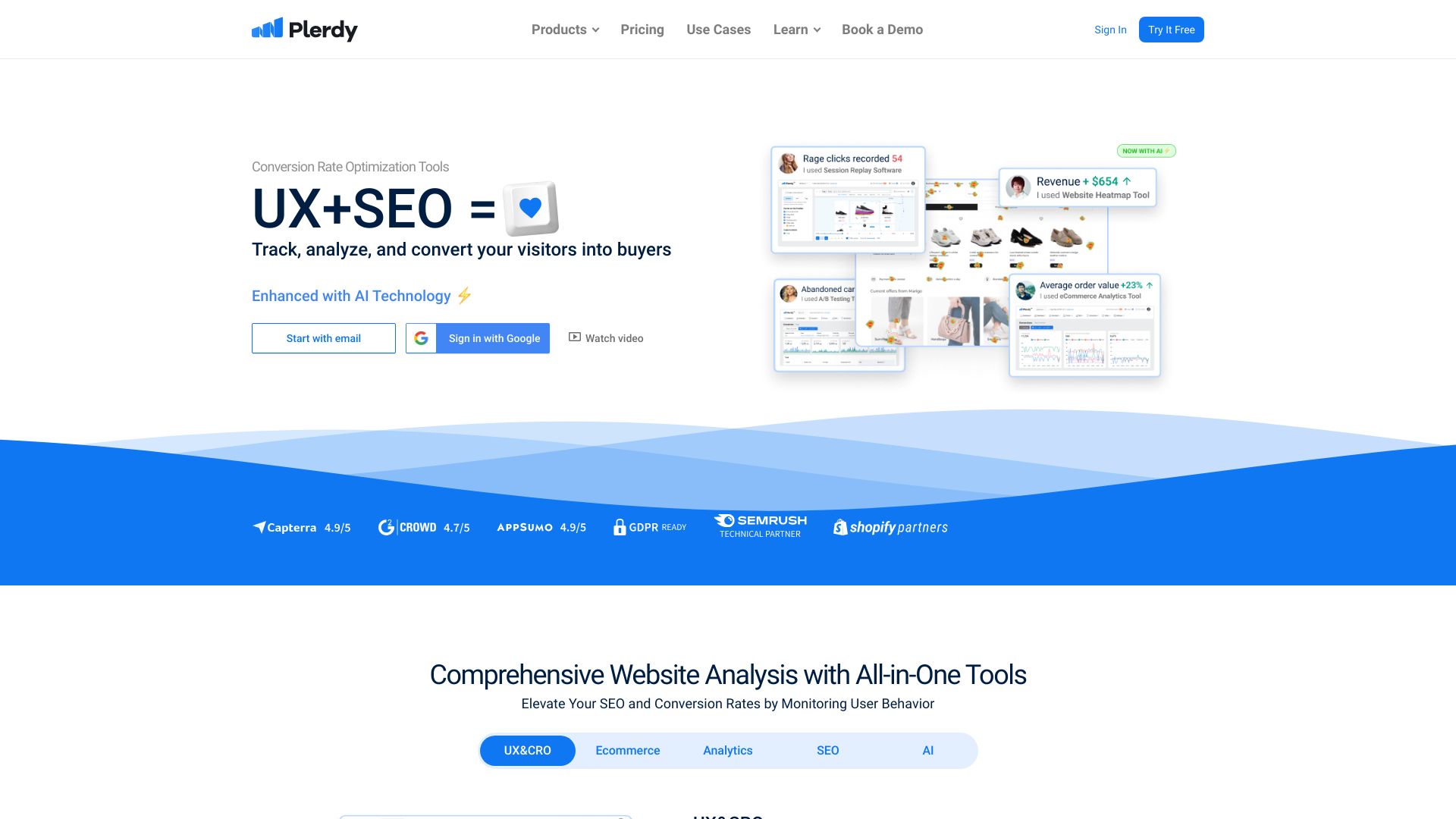

ツール紹介:Plerdy AIでCRO改善。ヒートマップ、セッション録画、ABテスト、SEO診断、ファネル解析、ポップアップ、行動計測。

-

登録日:2025-10-28

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

Plerdy AIとは?

Plerdy AIは、ウェブサイトのコンバージョン率最適化(CRO)を目的に、ユーザー行動を可視化・分析し、改善の意思決定を支援するツール群を提供するプラットフォームです。クリックやスクロールの動きを把握できるヒートマップ、訪問者の操作を振り返るセッションリプレイ、離脱を防ぐポップアップ、イベントトラッキング、ファネル分析、A/Bテスト、Eコマース分析、サイト内フィードバック収集、SEOチェッカーなどを一体で利用できます。AIを活用したインサイト抽出により、課題の優先度付けや仮説検証の効率化を後押しし、UXの改善からSEOの強化までを横断的に支援します。複数の計測・検証機能をまとめて運用できるため、断片化しがちな分析プロセスを整理し、短いサイクルでの改善活動(計測→仮説→実装→検証)を回しやすくする点が特徴です。

Plerdy AIの主な機能

- ヒートマップ(クリック・スクロール・マウス移動):ページ上の注目箇所や離脱ポイントを可視化し、UI改善の優先度を判断。

- セッションリプレイ:実際の訪問者行動を再現視聴して、フォーム離脱や迷いの原因を特定。

- ポップアップ/フォーム:離脱抑制やリード獲得のためのオンサイトメッセージを出し分け。

- イベントトラッキング:クリック・送信・スクロールなどの行動イベントを計測し、KPIと紐づけて分析。

- ファネル分析:各ステップの到達率を可視化し、ボトルネックを発見。

- A/Bテスト:UIやコピーのバリエーションを比較検証し、コンバージョン率の改善を検討。

- EC分析:商品閲覧から購入完了までを追跡し、カート離脱や単価向上の施策検討に活用。

- サイト内フィードバック:訪問者の声を収集して、定量データでは見えない課題を補完。

- SEOチェッカー:技術的な課題やコンテンツ要因を点検し、自然検索の伸びしろを特定。

- レポート/ダッシュボード:主要指標を整理し、関係者間の共有と意思決定を円滑化。

Plerdy AIの対象ユーザー

主な対象は、サイトの収益や獲得指標を改善したい企業・チームです。具体的には、購入率やLTVを高めたいEC事業者、オンボーディングやトライアルから有料化を改善したいSaaS、記事回遊や広告収益を最適化したいメディア、フォーム送信や資料請求を伸ばしたいB2Bマーケティング部門、UI改善の根拠を求めるプロダクト/UXデザイナー、技術とコンテンツの双方で成果を追うSEO担当者に適しています。訪問者の行動を定量・定性的に把握し、仮説検証を継続するワークフローを整えたいチームに向いています。

Plerdy AIの使い方

- アカウントを作成し、対象ドメインやプロジェクトを登録する。

- 計測用のトラッキングコード(スニペット)をサイトに設置する。

- ヒートマップ計測を有効化し、主要ページ(LP、商品ページ、フォームなど)を指定する。

- セッションリプレイの収集条件(対象デバイス、トラフィック量など)を設定する。

- イベント(クリック、送信、スクロール深度など)や目標(CV)を定義する。

- ファネルを作成して各ステップの離脱箇所を把握する。

- 必要に応じてポップアップ/フォームを作成し、トリガーやセグメントを設定する。

- A/Bテストのバリエーションと評価指標を決め、テストを開始する。

- SEOチェッカーの診断結果を確認し、技術・コンテンツの改善タスクを整理する。

- ダッシュボードで結果をレビューし、改善案を実装→再計測のサイクルを回す。

Plerdy AIの業界での活用事例

ECでは、商品一覧と詳細ページのヒートマップから視認性の低い要素を特定し、CTA配置や情報設計を見直すことで商品閲覧からカート投入の導線を改善します。SaaSでは、オンボーディング画面のセッションリプレイで迷いどころを洗い出し、ツールチップやチェックリストを追加して有効アクション到達率を引き上げます。メディアではスクロール深度と広告ビューアビリティを照合し、見出し構成の改良やインライン配置の最適化を実施。B2Bサイトでは、資料請求フォームの離脱ポイントをイベントトラッキングで把握し、項目削減やバリデーション順序の調整を行います。加えて、SEOチェッカーの指摘をもとに内部リンクやメタ情報を整備し、検索流入の質と量の向上とCROの両立を図ります。

Plerdy AIの料金プラン

料金は利用する機能やトラフィック量、管理対象のドメイン数などによって変動するプラン構成が一般的です。ヒートマップやセッションリプレイ、ポップアップ、SEOチェッカーなどをニーズに応じて組み合わせて導入できます。最新の価格や提供プランの詳細は、公式サイトでの確認をおすすめします。

Plerdy AIのメリットとデメリット

メリット:

- ヒートマップからファネル、A/Bテストまで一貫したCROワークフローを一つの環境で運用できる。

- セッションリプレイとイベントデータを突き合わせ、課題の再現性を高めやすい。

- AIを活用したインサイト抽出により、改善の優先順位付けがしやすい。

- SEOチェッカーを併用し、集客とコンバージョンの両面から改善を検討できる。

- ノーコードでの設定項目が多く、マーケター主導で施策を進めやすい。

デメリット:

- トラフィックが少ない場合、A/Bテストやファネル分析の有意差が出にくい。

- セッション録画やポップアップの設定には、適切な運用ポリシーとレビュー体制が必要。

- 計測タグの追加により、サイトのパフォーマンス影響を避けるための調整が求められることがある。

- 多機能ゆえに初期の設計(イベント・目標定義)が不十分だと、データ解釈が難しくなる。

- ページビューや利用範囲に応じてコストが増加しやすく、スケール時の費用対効果の見極めが必要。

Plerdy AIに関するよくある質問

-

質問:ヒートマップとセッションリプレイはどう使い分ければよいですか?

ヒートマップはページ全体の傾向把握(どこが注目され、どこで離脱するか)に向き、セッションリプレイは特定の行動の背景や迷いの詳細を確認するのに適しています。両者を併用すると仮説の精度が高まります。

-

質問:導入には開発リソースが必要ですか?

一般的には、サイトにトラッキングコードを設置することで計測を開始できます。追加のイベントや目標定義は、管理画面で設定できる項目が多い運用が想定されます。

-

質問:SEO改善にも役立ちますか?

SEOチェッカーで技術的課題やメタ情報を点検し、行動データと組み合わせてコンテンツや内部導線の最適化に活用できます。検索流入の質とCV改善を同時に検討しやすくなります。

-

質問:プライバシーやセキュリティはどう配慮すべきですか?

個人情報の記録を避ける設計・運用(入力欄の扱い、マスキング、取得範囲の最小化)を徹底し、社内ポリシーや関連法規に沿って利用することが重要です。

-

質問:どのページから改善を始めるべきですか?

トラフィックとビジネスインパクトが大きいページ(LP、商品詳細、フォーム、チェックアウトなど)を優先し、ヒートマップとファネルでボトルネックを特定して着手するのが効率的です。