- ホーム

- AI音声テキスト変換

- Freed

Freed

ウェブサイトを開く-

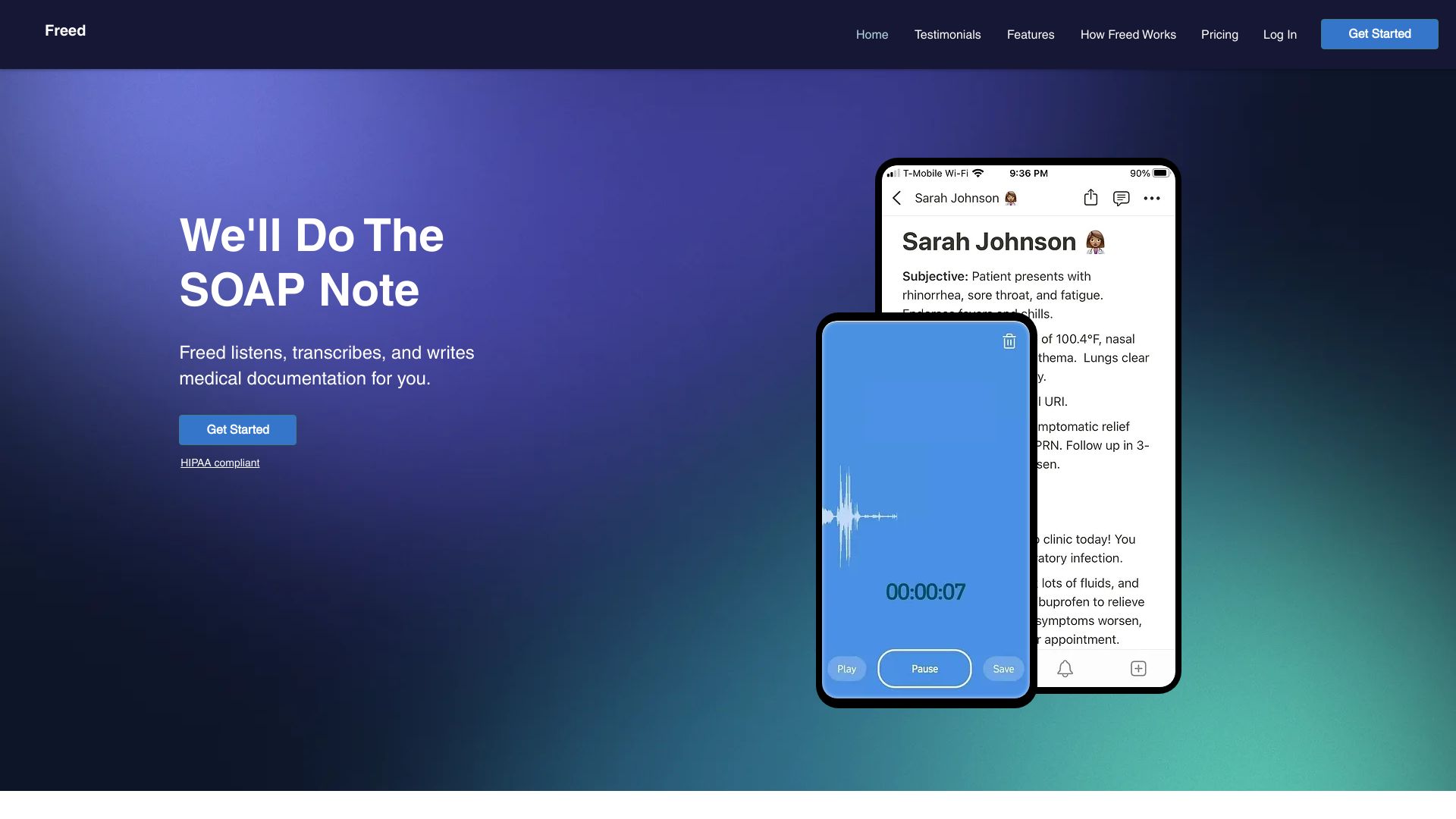

ツール紹介:AI医療スクライブ。診療を録音・文字起こし・要約し、電子カルテ連携。多診療科に対応し、記録時間を短縮。医師が患者ケアに専念可能

-

登録日:2025-10-21

-

ソーシャルメディアとメール:

ツール情報

Freed AIとは?

Freed AIは、診療の会話を聞き取り、正確に文字起こしし、臨床文書へ要約するAI医療スクライブです。外来や遠隔診療、病棟回診などで生じる記録作業を自動化し、医療者が診療に集中できる時間を確保します。録音データから診療経過、主訴、所見、プランなどを抽出し、SOAPノートや臨床ノートの形式に整えるため、後処理やコピーペーストを最小化できます。EHR/EMRとの連携に対応し、既存のワークフローに組み込みやすい設計も特徴です。複数の診療科での用語や表現に配慮し、テンプレートや書式のカスタマイズにより現場のルールに合わせたドキュメンテーションを支援します。音声認識と自然言語処理を活用し、文書の一貫性や網羅性の向上、ヒューマンエラーの抑制に寄与します。また、要約前の全文トランスクリプトを残せるため、監査や教育用途でも活用しやすく、チームでのレビューも行えます。操作はシンプルで、記録の開始・停止、下書き確認、EHRへの反映といった基本動作に集約。端末を問わず利用できる柔軟性を備え、忙しい診療現場でも導入しやすいのが利点です。

Freed AIの主な機能

- 診療会話のリアルタイム文字起こしと自動句読点整形

- 主訴・既往・所見・評価・プランを含む自動要約生成

- SOAPノートや臨床ノートへの構造化出力

- EHR/EMRとの連携により記録の転記を効率化

- 診療科別テンプレートと用語への対応・カスタマイズ

- ノートの下書きレビュー、修正、承認ワークフロー

- 録音とトランスクリプトの保存・検索で監査や教育に活用

- キーボード入力の削減によるドキュメント作成時間の短縮

- セキュリティと権限管理に配慮した情報取り扱い

- 遠隔診療・対面診療の双方で使える柔軟な運用

Freed AIの対象ユーザー

Freed AIは、外来・病棟・在宅医療・遠隔診療まで幅広い現場で、診療記録の効率化を必要とする医療者に適しています。医師、看護師、ナースプラクティショナー、医師助手、セラピスト、カウンセラー、医療事務など、臨床文書化に関わる職種で活用可能です。内科、整形外科、小児科、皮膚科、精神科、婦人科など各専門領域のワークフローに合わせやすく、初診・再診・フォローアップのいずれのシーンでも、会話からの自動要約とEHR連携により記録品質とスピードの両立を支援します。

Freed AIの使い方

- アカウントを作成し、所属や診療科、ノート形式など基本設定を行います。

- テンプレートや用語のカスタマイズを行い、EHR連携を設定します。

- 診療開始時に録音を開始し、患者との会話を自然に進めます。

- 会話内容は自動で文字起こしされ、リアルタイムでトランスクリプトを確認できます。

- 診療終了後、AIがSOAPノートなどの臨床ノートを自動生成します。

- 生成された下書きをレビューし、必要な追記・修正を行います。

- 承認後、EHRへ反映・保存し、署名やコーディングの手続きを進めます。

- テンプレートの微調整やショートカット設定で、次回以降の作成を最適化します。

Freed AIの業界での活用事例

外来クリニックでは、診察直後にSOAPノートが完成し、1件あたりの記録時間を短縮。整形外科では問診・理学所見の定型項目が自動整理され、プランの提示まで一貫したノート化を実現します。小児科や皮膚科のフォローアップでは、前回ノートとの比較記載がスムーズになり、説明内容の抜け漏れを抑制。救急・当直では、騒音の中でも概略の記録が残り、後続の詳細記載を支援します。在宅医療や遠隔診療でも、会話ベースのドキュメンテーションにより移動や通話後の後処理時間を削減できます。

Freed AIのメリットとデメリット

メリット:

- 臨床文書化の時間を削減し、患者対応に充てる時間を確保できる

- 会話からの自動要約で記録の一貫性と網羅性を高めやすい

- EHR連携により転記作業やコピーペーストを最小化

- 診療科別テンプレートにより現場ルールへ適応しやすい

- トランスクリプトの保存で監査・教育・チームレビューに活用可能

- 遠隔診療や移動の多い現場でも運用しやすい

デメリット:

- 騒音や複数話者が重なる環境では認識精度が低下する可能性がある

- AI生成ノートの最終確認・修正の負担が残る

- ネットワーク環境や端末性能に依存し、遅延が生じる場合がある

- プライバシー保護・情報管理の手続きを施設側で整える必要がある

- 導入初期はテンプレート整備やスタッフ教育に時間がかかる

- 専門用語や略語の扱いは科や施設により調整が必要

Freed AIに関するよくある質問

-

質問:リアルタイムでノートまで完成しますか?

会話の文字起こしはリアルタイムで進み、診療終了後に要約と構造化ノートを自動生成します。下書きは確認・編集してから確定する運用が一般的です。

-

質問:EHR/EMRとの連携はどのように行いますか?

連携設定でノート形式や送信方法を指定し、承認後にEHRへエクスポートします。施設のルールに合わせて権限や書式を調整できます。

-

質問:データの安全性はどう確保されますか?

アクセス権限の管理や暗号化、ログ管理などの仕組みを用いて、診療データの取り扱いに配慮した設計が採用されています。施設側の運用ポリシー整備も重要です。

-

質問:導入に必要な機材はありますか?

マイク機能を備えたPCやタブレットがあれば運用できます。会話を明瞭に録音できる環境やデバイスの選定が推奨されます。

-

質問:診療科ごとのカスタマイズは可能ですか?

テンプレートや用語設定を調整することで、各診療科の記載様式や必要項目に合わせたノート作成が可能です。

-

質問:認識精度を高めるコツはありますか?

話者ごとに明瞭な発話を心がけ、環境音を抑え、マイク位置を適切に保つことで文字起こしと要約の品質向上が期待できます。